Kawasaki 人物伝

川崎重工業の前身である川崎造船所の創業者である川崎正蔵から、経営の多角化を行った初代社長の松方幸次郎、そして社員とその家族の福祉と会社の経営安定化に邁進した第3代社長である平生釟三郎の人物伝についてご紹介します。

そのわざを通じて

国家社会に奉仕する

創業者 川崎正蔵のDNA

川崎正蔵は1837(天保8)年、鹿児島の呉服商人の子として生まれました。17歳(嘉永6年)で当時唯一の西洋文明への窓口であった長崎に出て貿易商の修行を積み、27歳(文久3年)のとき大阪に移って海運業を始めましたが、このときは、持船が暴風雨で遭難して積荷とともに海没したため失敗しました。

その後1869(明治2)年に、薩摩藩士が設立した琉球糖を扱う会社に就職、1873(明治6)年には、大蔵省から委嘱されて琉球糖や琉球航路の調査を行いました。翌年には日本国郵便蒸汽船会社の副頭取に就任し、琉球航路を開設、砂糖の内地輸送を成功させました。

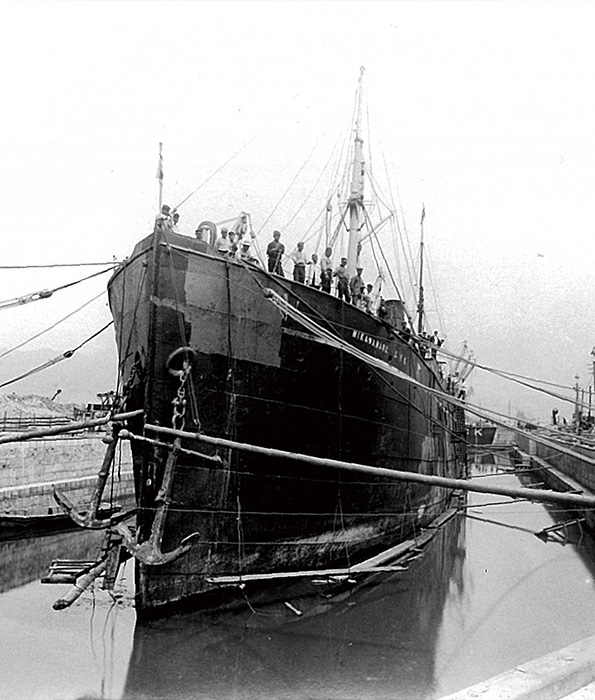

この間に自分の運命を左右するような海難事故に何度も遭遇した川崎正蔵は、自らの苦い体験を通して江戸時代の大和型船に比べて船内スペースが広く、速度も速く、安定性のある西洋型船への信頼を深めると同時に、近代的造船業に強い関心を抱くようになりました。

1878(明治11)年、時の大蔵大輔(現在の次官)であり同郷の先輩でもあった松方正義などの援助があって、東京・築地南飯田町(現在の中央区築地7丁目)の隅田川沿いの官有地を借りて川崎築地造船所を開設、造船業への第一歩を踏み出しました。

その3年後、兵庫・東出町に川崎兵庫造船所を開設し、東西両造船所体制を確立しました。さらに、1887年には政府から官営兵庫造船所が払い下げられました。川崎築地造船所と川崎兵庫造船所の主要機能を移して新発足した川崎造船所は、従業員618人、船台3基、船架2基、汽缶(ボイラ)5台(計111馬力)という規模でした。

1894年に日清戦争が勃発すると、各造船所に船舶の改修工事を中心とした注文が殺到し、日本の造船業界は活況を呈し、大幅な設備増強のため株式会社への改組を計画しました。

1896(明治29)年10月15日、川崎正蔵は株式会社川崎造船所を設立しました。初代社長は、松方正義首相の三男松方幸次郎でした。筆頭株主となった川崎正蔵は顧問に就任しました。

その後は、土地経営に乗り出すかたわら、様々な事業経営に参加しました。また高名な美術収集家でもあり、私設の美術館を開設するなどしました。1912(大正元)年12月2日、神戸市布引の自邸で逝去。享年七十五歳でした。

陸海空にわたる

総合重工業の基礎の確立を

西洋の文化を日本へ

初代社長 松方幸次郎のDNA

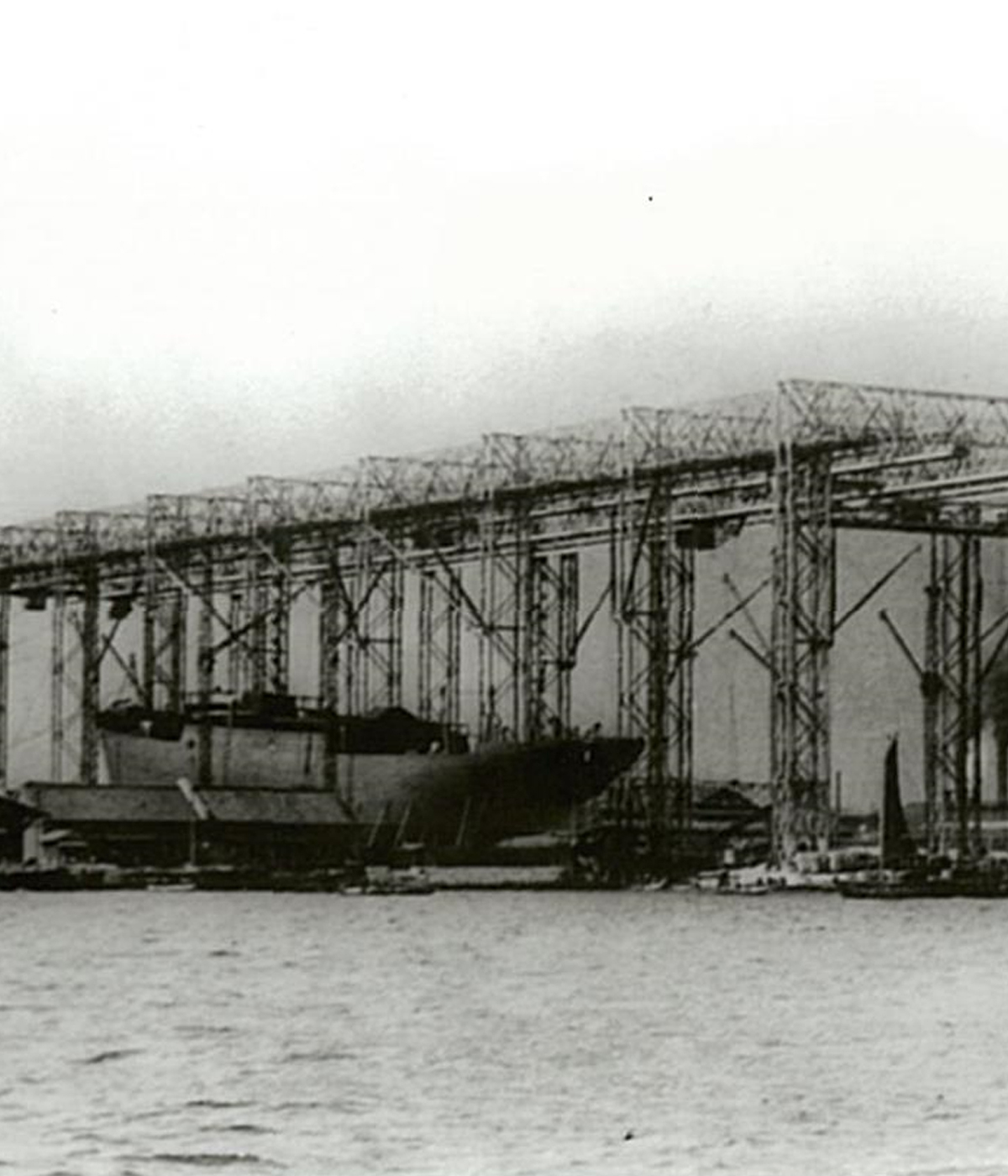

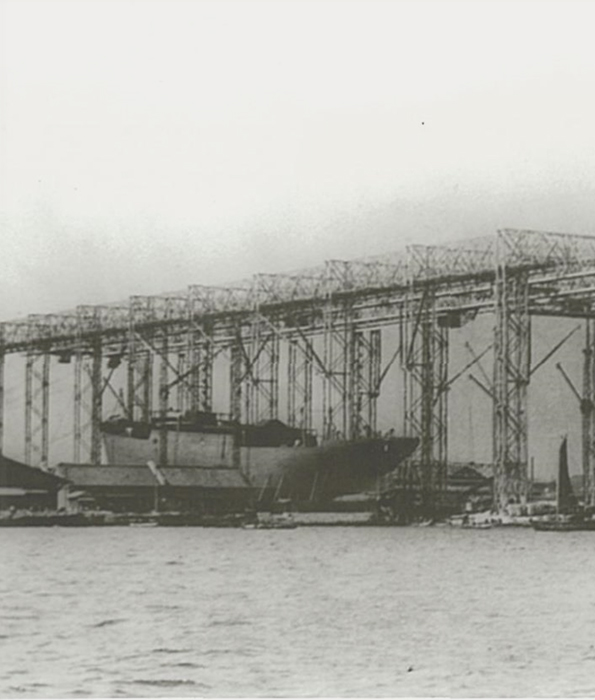

松方幸次郎は、1865年(慶応元年)1月17日、松方正義の三男として薩摩国(現・鹿児島県)に生まれました。アメリカのエール大学、フランスのパリ大学などに留学する国際派でした。91年5月、父・正義が第一次松方内閣を組閣したのに伴い首相秘書官に任官、1892年8月に正義が首相を辞任した後、1896年10月15日、株式会社川崎造船所初代社長に就任しました。就任後は、大型船の建造のため6年の歳月を経て1902年11月に乾ドックを完成させ、大型艦船の建造のために1912年11月にガントリークレーンを新設しました。以来、1928年5月26日までの32年間にわたって、鉄道車両、航空機事業、海運業への進出、わが国初の8時間労働制の実施などの諸施策を通じて、当社をわが国有数の重工業会社に育て上げました。

また、神戸瓦斯、神戸新聞社、神戸桟橋、九州電気軌道(現・西日本鉄道)、川崎汽船、国際汽船など数多くの社長・役員のほか、神戸商業会議所会頭、衆議院議員、神戸政財界で活躍しました。

松方幸次郎は美術品の収集家としても知られ、私財を投じて収集した「松方コレクション」は国立西洋美術館の基礎となりました。東京国立博物館にも松方幸次郎が収集した浮世絵のコレクションが収蔵されています。 1950年6月24日、鎌倉で逝去しました。享年84歳でした。

従業員と神戸市のために、

さらには国家のために

3代目社長 平生釟三郎のDNA

1866年5月22日、美濃国(現・岐阜県)で藩士田中時言の三男として生まれました。90年に東京高等商業学校(現・一橋大学)を卒業と同時に母校で教鞭をとり、その後、兵庫県立神戸商業学校長、東京海上火災専務に就任しました。

松方社長退任後、当社の経営再建のために1933年から3年間、3代目社長、初代会長として就任しました。

無報酬を条件に就任した平生釟三郎は、役員の交替、軍部に対する発注要請などを行う一方、経費の節減、予算制度の実施、各種管理制度の強化と近代化などを推進して、経営再建に努力しました。

平生釟三郎は「破産寸前の会社を再建させるためには、まず労務管理を徹底させなければならない」と考え、従業員

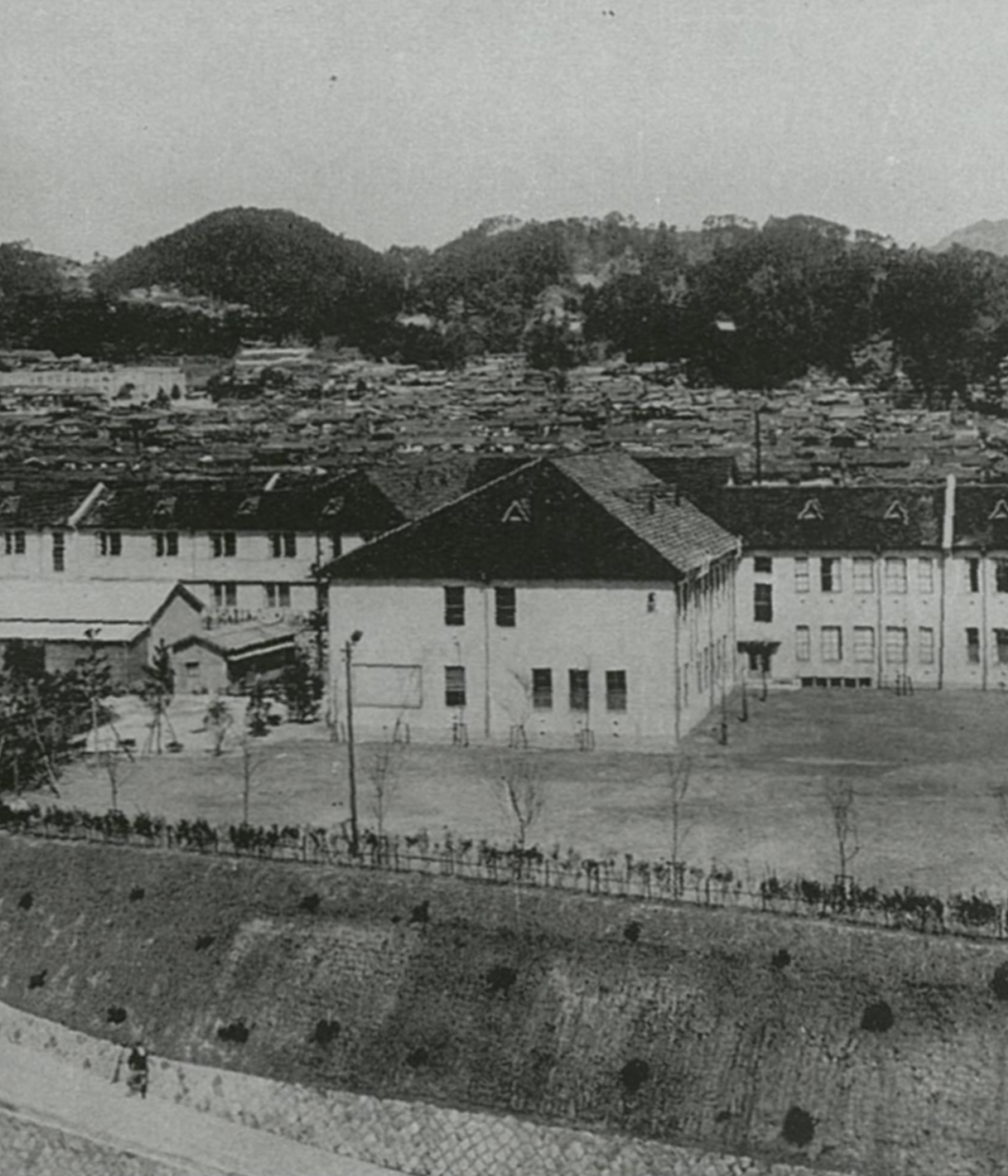

の待遇、福利厚生、教育など各面で改革を実行しました。また「若い諸君に将来への希望を持たせなければならない」との判断から、中堅技能者育成の機関として青年学校令に基づく川崎東山学校を

1936年4

月に開校しました。

さらに、「従業員と家族の健康保持」に取り組むため、神戸市兵庫区東山町に、近代的な総合病院を建設し、1936年1月6日に川崎病院を開院しました。

その後、日本製鉄(現・新日鉄)会長・社長、大日本産業報国会会長などを歴任、1942年4月、枢密顧問に親任されました。1945年11月27日、逝去。享年79歳でした。