歴史を読む

創始

1896~1913年

明治29年~大正2年

-

1896/ 明治29年

株式会社川崎造船所(神戸)を創立。

松方幸次郎が初代社長に就任。川崎造船所が発足して7年後の1894年に日清戦争が勃発すると、長らく低迷していた造船業は活気づきました。川崎造船所も船舶の修理を中心に注文が殺到し、繁忙を極めました。

こうしたなか、川崎正蔵は会社の将来の発展のために株式会社への改組を決意し、同郷の先輩であり恩人でもあった松方正義の三男・松方幸次郎を後継者に選びました。

松方幸次郎は、1865年、鹿児島に生まれました。1891年、父・正義が第一次松方内閣を組閣したのに伴い首相秘書官に任官、1892年に正義が首相を辞任した後、1896年、株式会社川崎造船所の初代社長に就任しました。以来32年間、社長として鉄道車両、航空機事業、海運業への進出、わが国初の8時間労働制の実施などの諸施策を通じて、当社をわが国有数の重工業会社に育て上げました。また、松方幸次郎は美術品の収集家としても知られ、私財を投じて収集した「松方コレクション」は1万点に及ぶと言われ、国立西洋美術館の基礎となりました。また、東京国立博物館にも幸次郎が収集した浮世絵のコレクションが収蔵されています。

初代社長 松方幸次郎

-

1897/ 明治30年

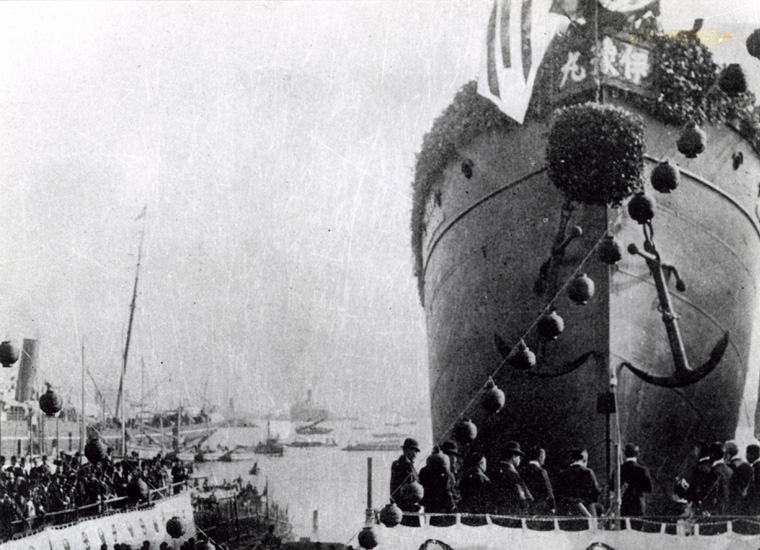

伊豫丸(川崎造船所第一番船)進水

株式会社川崎造船所として新しくスタートしたその第一船が貨客船「伊豫丸」(727総トン)で、1897年に建造されました。川崎正蔵の個人経営時代(1886~1896年)の10年間に、川崎造船所は新造船80隻の実績を上げており、この中には570トン級の「多摩川丸」など鋼船6隻が含まれています。当時は、船の材質が鉄から鋼へと急速に近代化していった時代で、日本最初の鋼船は1890年に竣工しています。このことからも、川崎造船所の歴史はそのまま日本の近代造船の歴史と言えます。

貨客船「伊豫丸」

(株式会社川崎造船所第一番船) -

1902/ 明治35年

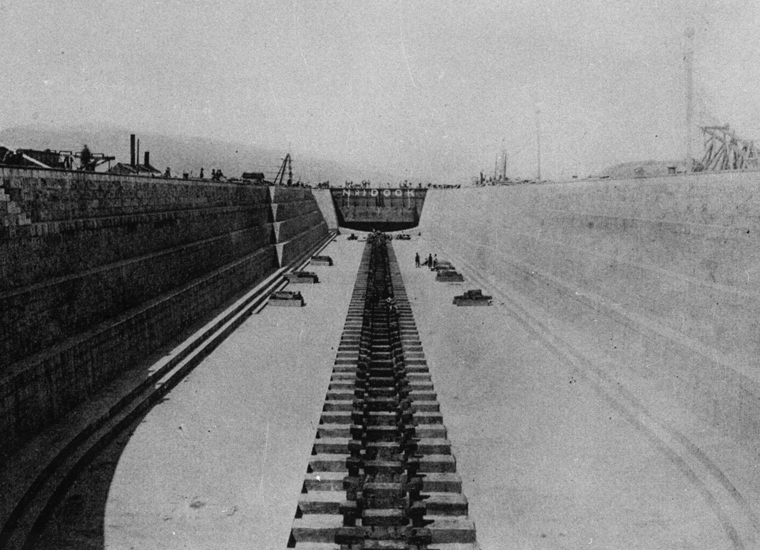

乾ドック(神戸工場 第1ドック)完成

川崎正蔵は川崎造船所を発足させたときから大幅な設備増強が必要だと考えていました。そこで、工場の敷地にある海面を埋め立てて乾ドックを築造することを計画し、1892年に地盤調査に着手、1895年にはボーリング試験を行いました。川崎造船所が株式会社に改組されると、乾ドック築造の願いは初代社長・松方幸次郎に受け継がれ、松方幸次郎は就任直後からこの建設に着手しました。

神戸・湊川尻三角州上に位置する敷地は地盤がきわめて軟弱で、工事は難航を極めました。幾度かの失敗を重ねたうえ、水中コンクリート打設という新工法も採用して、着工から6年後の1902年、乾ドックはようやく完成しました。(長さ130m、幅15.7m、深さ5.5m、最大収船能力6,000総トン)工事期間・建設費とも当時の常識の3倍という大工事でした。

乾ドック(神戸工場 第1ドック)―1998年、文化財保護法による登録文化財に、乾ドックとして国内で初めて登録されました

-

1906/ 明治39年

運河分工場を開設

松方幸次郎は新事業分野への進出に意欲的でした。そして、有望な新事業として鉄道車両製造に着目し、1906年に運河分工場(後の兵庫分工場)を開設しました。機関車、貨客車、さらに橋桁の製作を開始しました。この翌年、造船所では船の主機関として蒸気タービンの製造も開始しました。

兵庫分工場

-

1906/ 明治39年

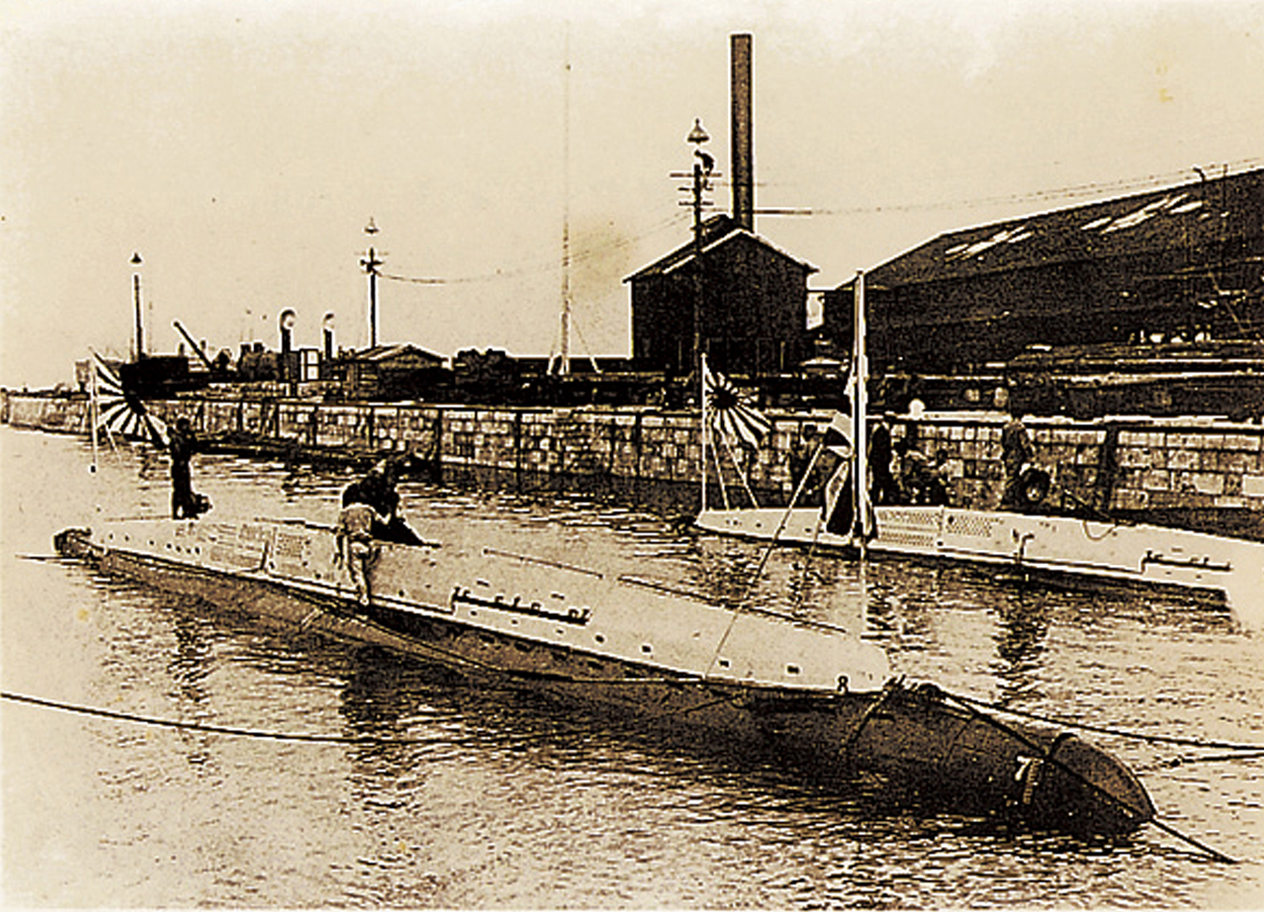

わが国初の潜水艇を完成

海軍が潜水艇の採用について検討を始めたのは1901年頃でしたが、日露戦争の勃発により、潜水艇隊の創設が決定しました。1904年にはアメリカからホーランド型潜水艇5隻(潜水艇「第1」~「第5」)が輸入されました。同時に潜水艇の国産化も進められることとなり、同年、当社に最初の2隻の発注がありました。海軍から提示された設計図はホーランド型潜水艇の設計者J.P.ホーランドが作成したものでしたが、細部については施工社側に任されることになりました。当社は発注者の信頼に応え、わが国の造船技術の優秀性を世界に示すために総力をあげて建造に取り組みました。アメリカから技術者を招き、起工後も研究を重ねて多くの困難を克服して完成させ、国産初の潜水艇「第6」「第7」として1906年、海軍に引き渡しました。

乾ドックで試験中のホーランド型潜水艇「第6」「第7」

-

1908/ 明治41年

民間造船所初の大型軍艦「淀」竣工

日露戦争の勝敗の鍵となった日本海戦後、政府は海軍力強化のため、外国で建造していた大型主力艦の国産化を計画しました。これにより、民間造船所にも駆逐艦や水雷艇等の大型艦を発注するようになりました。当社が製造した通報艦「淀」は民間造船所で初めて建造された1000排水トン超の軍艦であり海軍当局から高い評価を受けました。これが民間造船業での本格的建艦の始まりです。

大型軍艦「淀」

-

1911/ 明治44年

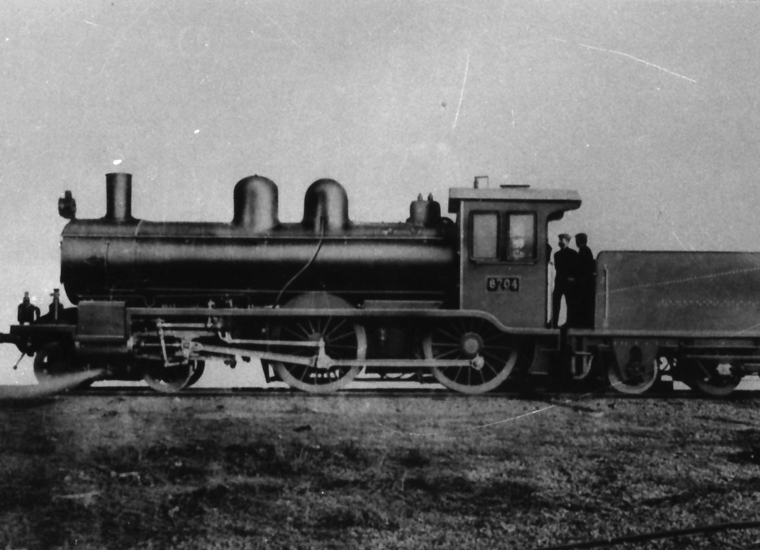

国産化第1号蒸気機関車完成

わが国で初めての蒸気機関車の運転は、1872年、品川-横浜間に鉄道が開通した時です。この"走る陸蒸気"はイギリスから輸入したものでした。当社が車両製作を始めたのは1907年で、その4年後に国産化第一号の蒸気機関車を世に送り出しました。鉄道院向けの2B形飽和蒸気式テンダー機関車6700形式第6704号です。その性能はきわめて優秀で、後年、鉄道院から寄せられた一文に「その成績良好にして外国製に比し遜色なきのみならず」という一節が見られます。当社は1971年までに合計3,237両の蒸気機関車を製作して、日本の鉄道の普及、充実に貢献しました。

国産化第1号蒸気機関車